Laboratory Interpreter / Scenography Instrumental

Log: journal, transmission, led by the founders

Collectif LiSiLog состоит из музыкантов, хореографов, композиторов, совместно работающих над пьесами, в основе которых разработка инструментов LiSiLog: Юи Сакагоши (саксофон баритон и сопрано, Light Wall System), Мэн-Фу Се (ударник, жестовый перформер, Smart Hand Computer), Аксель Пулсен (танцор, хореограф), Сами Наслин (композитор). Находясь в творческих резиденциях в 2021 году, артисты работали над совместным проектом Light ProjectionS вместе с Жаном Жоффруа (художественный руководитель) и Кристофом Лебретоном (техническая разработка и инструментальная сценография), который будет представлен на XVII Фестивале Московский форум.

Collectif LiSiLog — это ассоциация, возникшая в результате более чем пятнадцатилетнего сотрудничества перкуссиониста, руководителя творческого отдела Лионской национальной консерватории (CNSMD) Жана Жоффруа и специалиста в сфере музыкальной̆ и визуальной̆ информатики, дизайнера инструментальной̆ сценографии Кристофа Лебретона.

За годы работы с выдающимися композиторами и артистами, сотрудничества с национальными творческими центрами, многочисленных выступлений по всему миру, ими были разработаны новые интерфейсы, переосмысливающие место исполнителя в постоянно обновляющейся технологической̆ и художественной̆ среде, его подход к взаимодействию с музыкальным материалом; а также накоплен большой опыт по применению захвата движения (motion capture) с использованием интерактивных звуковых устройств и создана серия интерактивных инсталляций.

Руководитель творческого отдела Лионской национальной̆ консерватории

Основатель LiSiLoG

С 1985 по 2000 годы — солист-литаврист Камерного оркестра Парижа (Ensemble Orchestral de Paris, с 2012 г. The Orchestre de chambre de Paris). Солист и сооснователь ансамбля современной музыки Court-Circuit (1988). Лауреат Фонда Менухина Presence of Music (1992), обладатель множества наград.

Первый исполнитель многих сочинений современных авторов, участник престижных международных фестивалей. Помимо концертной деятельности, Жан Жоффруа более 30 лет дает мастер-классы и читает лекции в ведущих университетах мира. Им записано более 35 компакт-дисков и DVD.

С 1993 по 1998 годы Жан Жоффруа был ассистентом Ж. Делеклюза в Парижской национальной консерватории (CNSMD), с 1998 по 2007 годы преподавал на отделении ударных инструментов Женевской консерватории. С 1999 по 2019 годы — профессор по классу ударных в Лионской национальной консерватории (CNSMD). В настоящее время ведет курс повышения квалификации для магистров (Artist-Diploma), является художественным руководителем лаборатории Scènes ActuelleS и руководителем творческого отдела Лионской консерватории, а также с 2006 г. профессором методики преподавания игры на ударных в Парижской национальной консерватории.

Автор учебных пособий и собственной серии в издательстве Editions Henry Lemoine, член редсовета IRCAM. С 1995 по 2005 год активно участвовал в педагогической программе IRCAM, создав множество пьес для ударных и электроники.

C 2006 по 2013 годы Жан Жоффруа являлся художественным руководителем Международного центра ударных инструментов Eklekto в Женеве. Президент и художественный руководитель Международного конкурса исполнителей на вибрафоне имени Клода Жио. В 2009 г. — президент Женевского международного конкурса по специальности «ударные инструменты». Член жюри многих международных конкурсов.

С 2015 по 2017 годы — художественный руководитель ансамбля «Страсбургские ударники». Альбом ансамбля с сочинениями Юга Дюфура, выпущенный в 2016 г. на собственном лейбле, был удостоен ряда наград, таких как Victoires de la Musique Classique, Diapason d’Or, Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros, Clé d’Or ResMusica.

Руководил различными ансамблями во Франции и Южной Америке, где создал инструментальный ансамбль Национального университета Боготы. Приглашенный дирижер ансамбля Mésostics, с которым записал CD/DVD с музыкой Мартина Маталона и Филиппа Юреля, получивший признание критиков.

В 2017 году вместе с Кристофом Лебретоном в сотрудничестве с Национальным центром музыкального творчества GRAME создал систему Light Wall System — световой интерфейс для захвата жестов, а также разработал другие интерфейсы, связывающие звук и движение. В 2019 году это сотрудничество укрепилось созданием ассоциации LiSiLoG.

Интерактивная звуковая сценография

Музыкальные и визуальные IT-исследования и разработки

Основатель LiSiLoG

Дизайнер интерактивных устройств, музыкант и ученый, Кристоф Лебретон с 1989 г. работает в сфере звуковой инженерии.

До 2019 г. он участвовал в развитии Национального центра музыкального творчества GRAME (Лион). Работал со многими известными композиторами во Франции и за рубежом: Филиппом Манури, Тьерри де Мейем, Франсуа Парисом, Микаэлем Жаррелем, Кайей Саарьяхо, Джонатаном Харвеем и др.

С 2003 г. он занимается разработкой методов захвата движения и создания «дополненной сцены», экспериментируя с тем, что он называет «инструментальной сценографией». При этом он интересуется всеми исполнительскими видами искусства, с которыми связаны его исследования.

С 2013 г. он создает жестовые музыкальные приложения для смартфонов (SmartFaust, Smart Hand Computer), разрабатывает программный пакет Light Wall System, ориентированный на образовательный процесс.

В 2019 г. вместе с Жаном Жоффруа он основывает ассоциацию LiSiLoG, посвященную технологическим, художественным и педагогическим инновациям. С 2020 г. занимается разработкой системы iMSS — многокамерного захвата движения для создания трансдисциплинарных произведений; создает интерактивные инсталляции, запускаемые с подержанных iPhone, что позволяет легко редактировать и распространять его работы. В частности, он продолжает эксперименты, связанные с идеей Smartland post-digital garden (появившейся в 2013 г. с инсталляцией Smartland – Divertimento).

В 2021 г. под псевдонимом Zakahamida он представил серию интерактивных инсталляций C.CUT-UP!., составленных из его собственных работ. В настоящее время Кристоф Лебретон занимается разработкой «дополненной гитары» и совместно с компанией Les Arts Improvisés реализует проекты, связанные с захватом движений.

Доктор музыковедения

Руководитель музыковедческого факультета Лионского университета

Титулярный член научной лаборатории Passages XX-XXI

Руководитель исследований (HDR), доцент Университета Люмьер (Лион 2) Мюриель Жубер занимается исследованиями в области академической музыки XX и XXI веков с использованием подхода, который является одновременно аналитическим, психоакустическим, семиотическим и сравнительно-эстетическим.

Публикации Мюриель Жубер сосредоточены вокруг понятия глубины в музыке, затрагивая при этом сразу несколько тем (например, прозрачность, трехмерность, резонанс) на примере творчества разных композиторов: Дебюсси, Стива Райха, Лигети, Саариахо, Левинаса, Адамека и др. Об этом свидетельствуют ее последние большие публикации — монография «Музыка Дебюсси и пространство глубин, живописные резонансы» и коллективный труд, вышедший под ее редакцией, «Музыка Михаэля Левинаса: к нереальным контрапунктам».

Мюриель Жубер является соорганизатором конференций в Лионском университете 2, таких как «Перевод эмоций в киномузыке», «Струнный квартет — к крайним соблазнам», «Дуэт виолончели и фортепиано как самостоятельный жанр» и др. Вместе с Дени Ле Тузе она запустила в издательстве Университета серию Mélotonia, каждый выпуск которой посвящен различным темам («Дыхание в музыке», «Смех в музыке», «Рост и распространение в музыке»).

Научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории, руководитель Лаборатории Звука и преподаватель Московской Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, основатель Термен-Центра.

С 1976 года проводит независимые исследования и разработки в области музыкальной технологии, специализируется на создании интерактивных музыкальных систем, используя сенсорные технологии для анализа и сложной интерпретации действий исполнителя. В 1979 году окончил МФТИ по специальности автоматика и электроника. Стажировался в ведущих центрах компьютерной музыки США – Брегман-студии Дартмутского колледжа (1993) и центре CCRMA Стэнфордского университета (1994). С 1993 г. и по настоящее время выступает с лекциями и мастер-классами в ведущих центрах электроакустической музыки и мультимедиа США и Европы. Участник многочисленных международных конференций и фестивалей. Член жюри международных конкурсов ARS Electronica 2007 (Digital Musics), Австрия, Nam June Paik Award, Дюссельдорф, Германия (2005).

Являясь владельцем коллекции исторических электронных музыкальных инструментов, а также уникального архива документов, связанных с историей отечественной музыкальной технологии (с 1900 г.), проводит независимые исследования в области забытой и утерянной истории 1920-1950-х гг. (проекты «Поколение Z»; «В поисках потерянного Звука»).

Автор и куратор многочисленных проектов, в частности, экспозиции «Sound in Z» в парижском музее современного искусства Palais de Tokyo (2008 – 2009), со-куратор выставки "GRAZ MOCKBA GRAZ", Dom im Berg, Грац, Австрия (2005), со-куратор международной выставки Zauberhafte Klangmaschinen, Kultur Fabrik, Heinburg, Австрия (2008 – 2009), посвященной истории музыкальной технологии. Главным выставочным проектом последних лет является экспозиция «Поколение Z», включающая сотни уникальных документов 1920-30-х из частных архивов, а также реконструкции забытых звуковых машин 1920-х.

Автор многочисленных статей по истории, эстетике и технологии компьютерной музыки и мультимедиа, а также монографий, посвященных забытой истории искусства звука и музыкальной технологии России первой половины ХХ века: «Sound in Z» (издательство Walther Koenig. Лондон, Кельн, 2013), «В поисках потерянного звука», Москва, Гараж, 2020.

Концерты «Студии новой музыки» проходили на таких известных площадках как Берлинская филармония и венский Концертхаус, парижский Cité de la Musique и венецианский театр Малибран, Московская и Санкт-Петербургская филармонии, Большой зал Московской консерватории и др.; регулярно гастролирует в регионах России. Ансамбль неоднократно выступал с совместными концертами с Ensemble Modern, музицировал с Schoenberg Ensemble и Klangforum Wien. Студия новой музыки регулярно проводит мастер-классы в различных консерваториях мира, организовывает спецпроекты в университетах, в том числе таких известных как Оксфордский, Бостонский и Гарвардский. Студия является первым и на сегодня единственным российским коллективом, приглашенным на Международные курсы новой музыки в Дармштадте и на Венецианскую биеннале современного искусства.

Один из важных векторов деятельности ансамбля – междисциплинарное взаимодействие. Студия сотрудничает с крупнейшими театрами и выставочными пространствами Москвы – Музыкальным театром им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Центром им. Вс. Мейерхольда, фестивалями «NET – Новый европейский театр» и «ТERRИТОРИЯ», ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереей, Музеем современного искусства «Гараж», Московским музеем современного искусства, Московской биеннале, Еврейским музеем и центром толерантности, Премией Кандинского и др.

Студия новой музыки является базовым ансамблем Центра современной музыки Московской консерватории и Международного фестиваля современной музыки «Московский форум», проводит международные конкурсы молодых композиторов и ежегодные Всероссийские семинары для композиторов и исполнителей.

photo © orlova

Заслуженный артист России

Родился в Москве. С 1991 является дирижером Большого театра, где в его репертуар вошли оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно, «Трубадур» и «Травиата» Дж. Верди, «Алеко» и «Скупой рыцарь» С. Рахманинова, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Дети Розенталя» Л. Десятникова.

В 2004-2007 стал музыкальным руководителем ряда балетных постановок на музыку А. Пярта, Л. Бернстайна (2004), Ф. Мендельсона-Бартольди, Д. Лигети (2005), П. Чайковского, К. Уилдона, А. Пярта (2006), Ж. Делерю (2007), Л. Десятникова (2008). Являлся дирижером-постановщиком балетов «Золушка» С. Прокофьева (2006), «Коппелия» Л. Делиба (2009), «Петрушка» И. Стравинского (2010), «Chroma» У. МакГрегора на музыку Дж. Тэлбота и Дж. Уайта (2011.), «Cinque» М. Бигонцетти на музыку А. Вивальди (2011), «Симфония псалмов» И. Килиана на музыку И. Cтравинского (2011), «Укрощение строптивой» Ж.-К. Майона музыку Д. Шостаковича (2014, мировая премьера).

Также выступает с оркестром Большого театра в симфонических концертных программах. Является приглашенным дирижером многих известных музыкальных коллективов, среди которых Российский национальный оркестр, симфонический оркестр Русская Филармония, Ensemble Modern (Германия) и др.

Является главным дирижером ансамбля солистов Студия новой музыки, с которым провел более 1000 концертов, исполнив несколько сотен российских и мировых

премьер.

photo © orlova

Квартет был создан в стенах Московской консерватории в 2004 году. Камерному музицированию исполнители учились у таких известных профессоров как А. Бондурянский, А. Корчагин, Н. Коган, А. Рудин, Т. Алиханов, А. Шишлов. Музыканты квартета с большим успехом осуществили ряд российских премьер сочинений А. Берга, Л. Берио, А. Волконского, Ф. Донатони, Дж. Кейджа, Д. Лигети, В. Лютославского, Д. Мелких, А. Мосолова, С. Райха и многих других. Исполнительское мастерство музыкантов получило самую высокую оценку известных композиторов современности, среди которых В. Сильвестров, К. Пендерецкий, А. Госсен, Ж. Цинстаг, Х. Лахенман. Некоторые композиторы посвятили свои произведения квартету Студия новой музыки.

Квартет активно сотрудничает и музицирует совместно с различными музыкантами, среди которых А. Любимов, А. Рудин, М. Пекарский, А. Тростянский, Н. Манабе, и другие.

Квартет много концертирует, как в России, так и за рубежом, играя на престижнейших площадках Парижа, Берлина, Милана, Ниццы, Баку, Стамбула. Регулярно музыкантов приглашают принять участие в различных международных музыкальных фестивалях: Эль Джем (Тунис), St. Gallen (Швейцария), «Евразия» (Екатеринбург), "Московский форум", "Московская осень" и многих других.

Окончила в дирижёрско-хоровой и вокальный факультеты Российской академии музыки имени Гнесиных (класс проф. Г. Д. Рождественской и проф. В. В. Громовой) и аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского (класс проф. Н. Л. Дорлиак и проф. Г. А. Писаренко).

С 1995 года — солистка московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова, где исполняет ведущие партии в операх "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Демон" А. Г. Рубинштейна, "Паяцы" Р. Леонкавалло, "Джанни Скикки" Дж. Пуччини, "Саломея" Р. Штрауса.

Дважды лауреат премии Золотая маска (с коллективом исполнителей спектаклей "Евгений Онегин" и "Джанни Скикки").

Важную часть творчества составляет исполнение музыки современных композиторов. Принимала участие в российских премьерах сочинений Э. Денисова, А. Шнитке, В. Тарнопольского, Х. Лахенмана, К. Пендерецкого, С. Шаррино, Ф. Ромителли и других. Постоянный участник фестивалей "Московская осень", "Московский форум", "Другое пространство", "Венецианской биеннале".

В обширной дискографии певицы записи оперы А. Семёнова, кантат Е. Фирсовой, вокальных произведений Д. Янова-Яновского, Ю. Каспарова, Т. Мансуряна, П. Де Клерка, В. Шутя.

Солистка ансамбля "Студия новой музыки" с момента его основания.

Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. Специализируется на исполнении современной академической музыки, отдавая особое предпочтение экспериментальным композициям и произведениям для голоса и электроники. Официальный голос арт-премии "Инновация-2021". Участница фестивалей "Пять вечеров", "Московская осень", Opus 52, Gnesin Сontemporary Music Week, оперной лаборатории КоOPERAция, солистка театра голоса "Ла Гол" под руководством Наталии Пшеничниковой. Сотрудничала с ансамблями "Студия новой музыки", ГАМ-ансамбль, Reheard и принимала участие в исполнении ряда российских и мировых премьер.

В 2002 году с отличием окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского (класс профессора А.В. Корнеева), в 2004 году — ассистентуру-стажировку (класс "Оркестр современной музыки").

Марина Рубинштейн — лауреат и дипломант Международных конкурсов в Москве, Тольятти, Вене, Риме и др.

Стипендиат Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда именных стипендий М. Ростроповича (стипендия имени Н. Мясковского), Международного Фонда культурного обмена К. Орбеляна.

Ведет регулярную концертную деятельность по всему миру, как солистка, так и в составе камерного ансамбля.

Солистка ансамбля "Студия новой музыки" с 2005 года.

Закончила музыкальную школу им. Прокофьева (класс И. Д. Лабинской), а также

Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории (класс С. А. Богданова). В 1997 году поступила в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в класс Заслуженного артиста России, профессора А. В. Бобровского. Продолжила обучение и совершенствование мастерства в ассистентуре-стажировке по специальности "Камерное исполнительство" (класс профессора А.З. Бондурянского).

С 2002 года является артисткой Московского камерного оркестра "Musica Viva" под управлением Народного артиста России А. И. Рудина.

Лауреат международных и всероссийских конкурсов камерной музыки. Постоянный участник музыкальных фестивалей в странах Европы, США и России. Имеет записи на радио и компакт дисках.

С 2005 года выступает в составе струнного квартета "Студия новой музыки".

Окончила с отличием Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку. Ее педагоги — заслуженный артист России Г. Б. Аксельрод и профессор Л. М. Живов.

Ведет активную концертную деятельность. Мона Хаба – участник многих фестивалей в России и за рубежом, среди которых Венецианская биеннале, "Варшавская осень", Бетховенский фестиваль в Бонне, "Московский форум", "Московская осень", "Другое пространство" и др. Выступала как солистка с оркестрами РНО, ГАСО, в камерных ансамблях с ведущими российскими музыкантами. В репертуаре пианистки, помимо произведений классического романтического стиля, музыка XX века и сочинения молодых композиторов России и зарубежья. Является первым исполнителем ряда новых произведений современных авторов, в том числе посвященных ей. Записи с ее участием осуществлены на фирмах "Мелодия", "Le chant du Monde" (Франция) "Meldac" (Япония) и других, включая серию авторских дисков современных композиторов. Гастролировала в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше, Прибалтике, Корее, Японии, США, Мексике, Бразилии, Египте, Израиле, на Бермудах.

Преподавала в академическом музыкальном училище при Московской консерватории. Среди ее выпускников — концертирующие музыканты, лауреаты международных конкурсов. Проводит мастер-классы и лекции в учебных заведениях России и за рубежом.

Солистка ансамбля "Студия новой музыки" с 2005 года.

Родился в Москве. В 2021 году с отличием окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где получил фортепианное (класс профессора Н. В. Трулль) и музыковедческое (класс доцента Г. И. Лыжова) образование.

В 2020 году стал обладателем 2-й премии и четырех специальных призов на крупнейшем конкурсе по исполнению современной фортепианной музыки Concours International de piano d’Orleans (Франция). Также является лауреатом San-Daniele international piano meetings (2016, 2017), победителем Всероссийского конкурса им. Ю. Н. Холопова (2016) и обладателем 1-й премии конкурса "Музыкальная академия" (2020).

Активно занимается изучением и исполнением сольной и камерной музыки 2-й половины XX века и нашего времени. Исполнитель ряда российских премьер (произведений Б. Фуррера, Т. Мюрая, Ю. Дюфура, Дж. Харви, М. Андре, М. Строппы, Р. Лацкано, Р. Сондерс, К. Баукхольт и многих других) и некоторых мировых премьер (произведений молодых русских композиторов). Солист ансамбля Reheard, участник фестивалей Sound Up Forte, Gnesin Contemporary Music Week, "Притяжение", "Архстояние", "Пять вечеров" и других. Выступал и сотрудничал с ансамблями Intercontemporain, "Студия новой музыки", Opensoundorchestra. Автор работ о фортепианном творчестве Д. Лигети, Г. Уствольской и Т. Мюрая. Принимал участие в мастер-классах мэтров новой музыки М. Ленг-Тан, Ф. Боффара, М. Г. Беллокьо, также профессоров Г. Грузмана, Г. Отто и в воркшопах солистов "Студии новой музыки" и МАСМ.

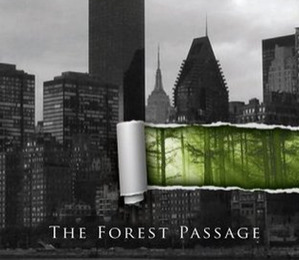

Waldgang — российская междисциплинарная творческая (художественная) группа, объединяющая художников и музыкантов, работающих в жанрах перфоманса, инсталляции, пространственной, электронной и импровизационной музыки.

Группа названа в честь манифеста Эрнста Юнгера "Der Waldgang", опубликованного в 1951 году. В нём автор рассматривает возможность внутреннего сопротивления человека различным формам власти, метафорой которого является уход в лес.